第5回 東商イノベーションスクール 講演会レポート

演題:「オープンイノベーション型事業開発のススメ」

講師:みずほフィナンシャルグループ 執行役員 CBDO 中馬 和彦 氏

日時:2025年10月6日(月) 10:30~12:00

会場:東京商工会議所 Room A3・4・5

成長は新スター企業の不足が原因。AI時代の成功戦略はオープンイノベーションとM&A、事業ドメイン開発を融合し、トップダウンとボトムアップの実行統合に加え、データ連携や資本調達、協業開始から始める。

1. 概要

東商イノベーションスクールは、新規事業立ち上げのための戦略的思考法を提供する東京商工会議所主催の教育プログラムです。中小企業経営者や起業家を対象に実践的なマネジメントスキルの習得を目的としています。

関連する教育機関として、武蔵野大学のアントレプレナーシップ学部(EMC)やアイリーニ・マネジメント・スクール(EMS)が挙げられますが、これらは東商イノベーションスクールとは異なる教育機関です。

本講演では、中馬氏がこれまでKDDIおよびみずほグループで推進してきたオープンイノベーションによる事業開発の経験をもとに、日本企業が直面する課題と、今後の成長に必要な思考・組織・戦略の在り方について多角的な視点から解説が行われた。

日本の停滞は「成長しなかった」からではない──新しいスター企業が生まれなかったからだ。2025年10月6日、東商イノベーションスクールで中馬和彦氏は、AI時代の勝ち筋をオープンイノベーション×M&A×事業ドメイン開発に見出し、トップダウン戦略とボトムアップ実行の統合、データ連携と資本調達、そして“出会い”から始める協業の実装論を提示した。本稿では、その要点を経営視点で簡潔に整理する。

2. 世界の変化と日本の課題

まず、中馬さんは、今までの日本のスタートアップと経済的な成果について語り始まった。

- 過去30年、日本の経済は「失われた30年」と言われるが、実際には「新しいスター企業が生まれなかった30年」である。

- 世界時価総額ランキング上位10社のうち、多くは創業30〜40年以内の新興企業(Apple、Google、Amazon、NVIDIAなど)。

- 対して日本の上位企業は依然として戦後創業の大企業で占められており、新陳代謝が起きていないことが成長停滞の本質である。

- 「メルカリ」でさえ時価総額順位は世界で271位。日本から“Google級”企業が生まれない構造的問題が指摘された。

一見、成長しているように見える日本経済も、新しいテクノロジーの波に乗ることができないまま、過去の成功体験に依存し続けている。新しいスター企業が生まれないのは、挑戦する文化が欠如しているためと言える。これを乗り越えるためには、落ち着いて過去を振り返り、どのように変革を進めるべきかを考えることが必要である。

3. 成長企業に共通する戦略構造

では、スタートアップから巨大グローバル企業に成長たきた企業には、どんな共通点があるのでしょう?実は、

- 成長企業の特徴は「自前主義」ではなくM&Aと連携による領域拡大。GoogleやAmazonは年間数十〜百社を買収し、技術・人材・市場を吸収している。

- 日本ではKDDIが典型例。通信事業の成長が止まる中でも、ローソン買収などM&A戦略で20年連続増収増益を実現している。

- 中馬氏曰く「強者には勝てない。だからこそ“オープン”で戦う」。— 弱者の戦略としてのオープンイノベーションが鍵である。

4. AIスタートアップ時代の新潮流

まだ覚えている人がいるかもしれないが、少し昔のことだ。あるアイデアだけで、少人数で、リソースをかけずに小規模な改善を繰り返しながらなんとなく生き残っていた時代は、今はもう終わっている。

- 従来のリーンスタートアップはAI時代には不向き。計算資源とデータが不可欠で、個人の努力では限界がある。

- 現在は「ハリウッドスタートアップ」と呼ばれる形態へと進化しています。従来の単独で事業を展開するスタートアップとは異なり、「ハリウッドスタートアップ」は、ハリウッドである振興スタジオが映画制作のために、さまざまなリソースを組み合わせて事業を推進する、というやりかたに指す。構想段階で資金とパートナーを集め、共同で市場を開拓するのが特徴です。

- 成功の条件は短期収益よりもビジョンの共感。補助金・CVCなどの戦略的資金調達が主流となりつつある。

- 「AI時代のスタートアップは、大企業と連携してこそ成功する」。協業と共創が生存の必須条件である。

5. 危機感が生むイノベーション

公演の途中に特に興味深かったのは、中馬さんのKDDI国際電話事業破綻の体験談だった。その経験から生まれた危機感を通じて、利益が出ていてもイノベーションと成長を続けなければならない重要性に気づいた。

- KDDIは過去に国際電話事業が10年で1/10に縮小する経験を持つ。この「本業崩壊のリアル」が変革の原動力となった。

- 成功企業ほど「自社の事業は永遠ではない」という前提で行動している。

- 危機感の欠如は衰退の始まり。逆に言えば、「危機を先取りする力」が新規事業の出発点となる。

6. オープンイノベーション成功の条件

私が最も興味を惹かれたのは、中馬さんがオープンイノベーションの成功条件について語っていたときだった。 当たり前だが、企業の成功には「全員一丸」となることが重要だ。

- トップダウン戦略とボトムアップ実行の融合が不可欠。トップが方向性とリソース配分を明確にし、現場が自律的に挑戦できる環境を整備することが成功の鍵。ちゃんと権限をもたせて、あとやらせる。

- 例:BMWの「ベンチャークライアントモデル」— スタートアップを“協業相手”ではなく“顧客”として扱い、実務を通じて新しい価値観を社内に浸透させている。

7. 新規事業開発の思想と実践

オープンイノベーションは新しいことに挑戦するため、失敗がつきもの。その対策について、中馬さんからもヒントを得た。

- 新規事業は失敗が前提。よって「ポートフォリオ運用」が必須。1つの事業に依存せず、複数のアイデアを並行的に育てる。

- 既存事業では集中、新規事業では分散が鉄則。全体のうち6〜7割を確実な領域に、3〜4割を挑戦的領域に振り分ける。

- 「自社の強みを起点にせず、他者との接点から発想する」ことが重要。

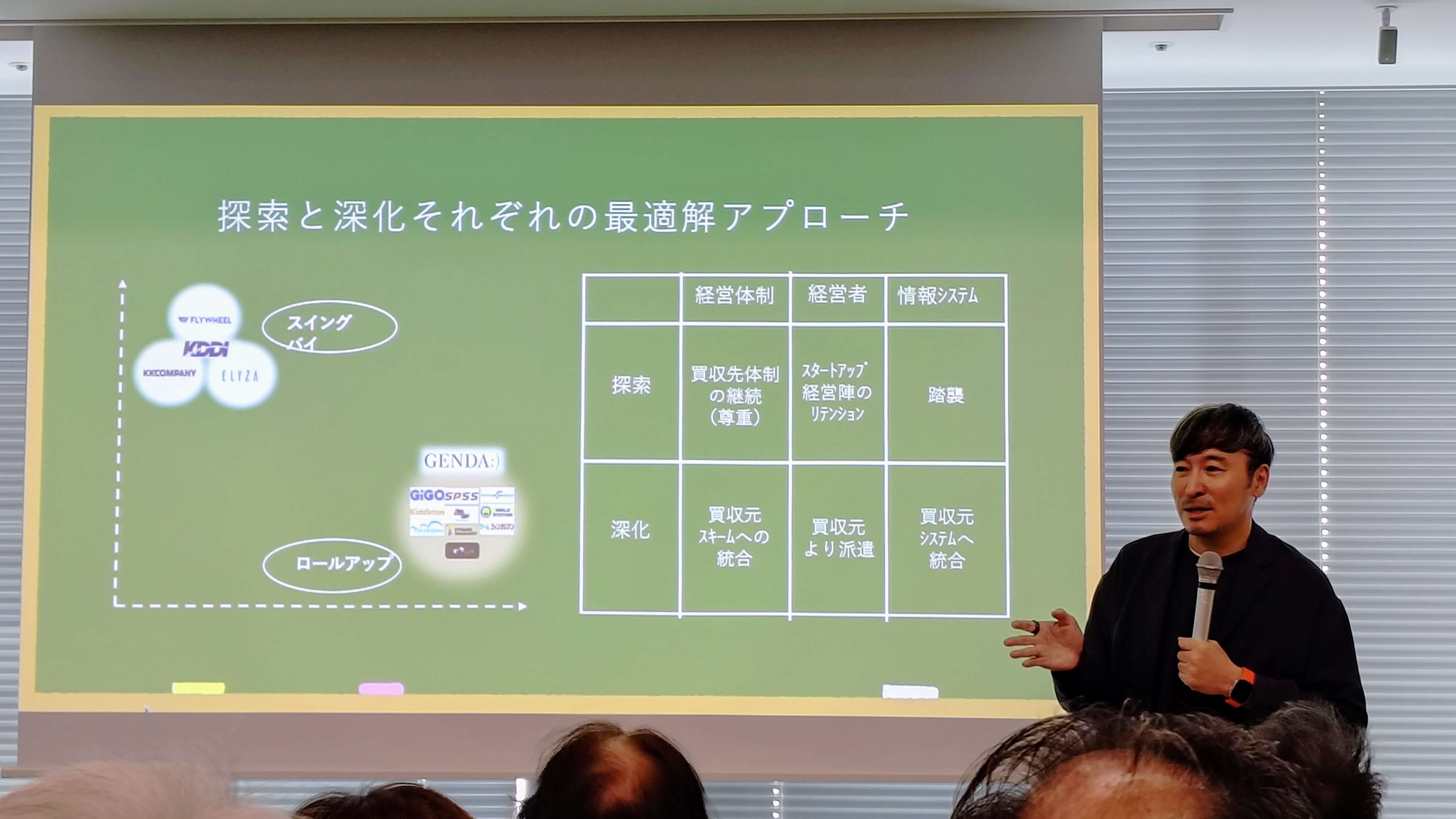

8. 事業ドメイン開発という考え方

リスクを分散する意味でもあるが、アイデア単位でチャレンジする固定観念から「領域単位」という考え方へのシフトが必要です。特に大きな企業は事業全体でどのようにシナジーを生かすのかが重要だと感じます。

- 「アイデア単位」ではなく「領域単位」で考えること。単発的な新規事業では3年で枯渇する。

-

成功企業は、複数事業を束ねた事業ドメインを形成している。成功の道に決まった形式がないが、現在いくつかの実例をあげると、以下のとおり。

-

ロールアップ型:同業他社を買収し規模で勝つ(例:GENDA)

- 垂直統合型:川上から川下を押さえる(例:商社モデル)

- 水平統合型:同一顧客の周辺領域を広げる(例:リクルート)

- 「領域」で考えることで、資金効率・ブランド力・交渉力が飛躍的に向上する。

9. ビジネスパーソンへの示唆

最後に、私なりにピックアップできたポイントをまとめると、

- 成功の再現性は低いが、「行動する企業」と「行動しない企業」の差は拡大している。

- 危機感・スピード・外部連携の3要素が、新時代の競争優位を左右する。

- トップは戦略を明確に示し、現場は柔軟に実行する。 その両輪が揃った組織だけが変化の時代を生き残る。

- 多角化ではなく、「領域開発」による持続的成長こそが次代の企業モデルである。

- 中馬氏の言葉を借りれば、「事業戦略(トップダウン)と権限委譲(ボトムアップ)の組み合わせ」こそが、真のイノベーションを生む原動力である。

- 中小企業にとって我々は、お互いの強みを生かし、弱みを補完しながらアライアンスを組んでイノベーションに挑戦することが重要である。

まとめ

本講演は、日本企業が長年抱える構造的停滞に対して、「危機を恐れず、外部と共に成長せよ」という強いメッセージで締めくくられた。

AI時代のいまこそ、閉じた発想から脱却し、オープンイノベーションを“文化”として定着させることが求められている。

その他の東京商工会議所関連の記事こちら