AIの進化:2022年から2028年への変革の道筋

私は、ほぼ毎朝、テレビ東京の朝ニュース番組「モーサテ」をみてます。2025年6月30日に、その番組の特集コーナー「AIテック地政学【グローバルアウトルック】」に執筆家・IT批評家の尾原和啓さんがゲストコメンテーターとして出演しました。

今回、尾原さんはAIにまつわる3つのテーマについて解説しました。その1つは「変化するAIのビジネス活用」でした。このテーマについての尾原さんの解説を聞いて、考えることが多くなりました。

尾原さんが現在のAIのビジネス活用について話していたことを受け、今回の記事では過去から未来にかけてのビジネス活用がどのように進化してきたのかを掘り下げてみようと思います。

過去を振り返る:2022年頃のAIの風景

2022年当時のAIって、今の感じとは全然違いますよね。当時はAIもすごく賢いけど、柔軟性に欠けていたイメージがあります。特定の仕事を得意としていましたが、創造的な仕事や戦略的な判断はまだまだ人間じゃないとダメだったんです。

昔のビジネスでAIを使うと、主に3つの領域に注目していました:

- 顧客サポートはスクリプト化されたチャットボットを使って自動化。

- 銀行での不正行為を見つけるシステム。

- サプライチェーンにおける需要予測を最適化。

つまり、効率性の向上が目的でした。人間が手作業でやるよりも時間がかかる反復作業をAIに任せることでコスト削減を目指していたのです。

2022年後半になって、AIの世界に大きな変化がありました。DALL-EやChatGPTが一般公開になったんです。これって単なる新しいツールの導入じゃなくて、AIが初めて「創造性」を示した瞬間だったと思います。今ではテキストプロンプトからまるで人間が書いたかのような文章や、プロが作ったような画像を作り出せるようになりました。

とはいえ、当時のビジネスでの応用はまだ試行錯誤の段階でした。主にメールの下書きを作成したり、長文を要約するといった使い方が多かったです。こうすることで従業員の生産性が少しでも上がるようにと考えていましたね。振り返ると、その頃はAIの本当の力をほとんど理解していなかったんだと思います。

テレビ東京のモーニング・サテライト番組の画面キャプチャ。

現在:顧客価値創造へのパラダイムシフト

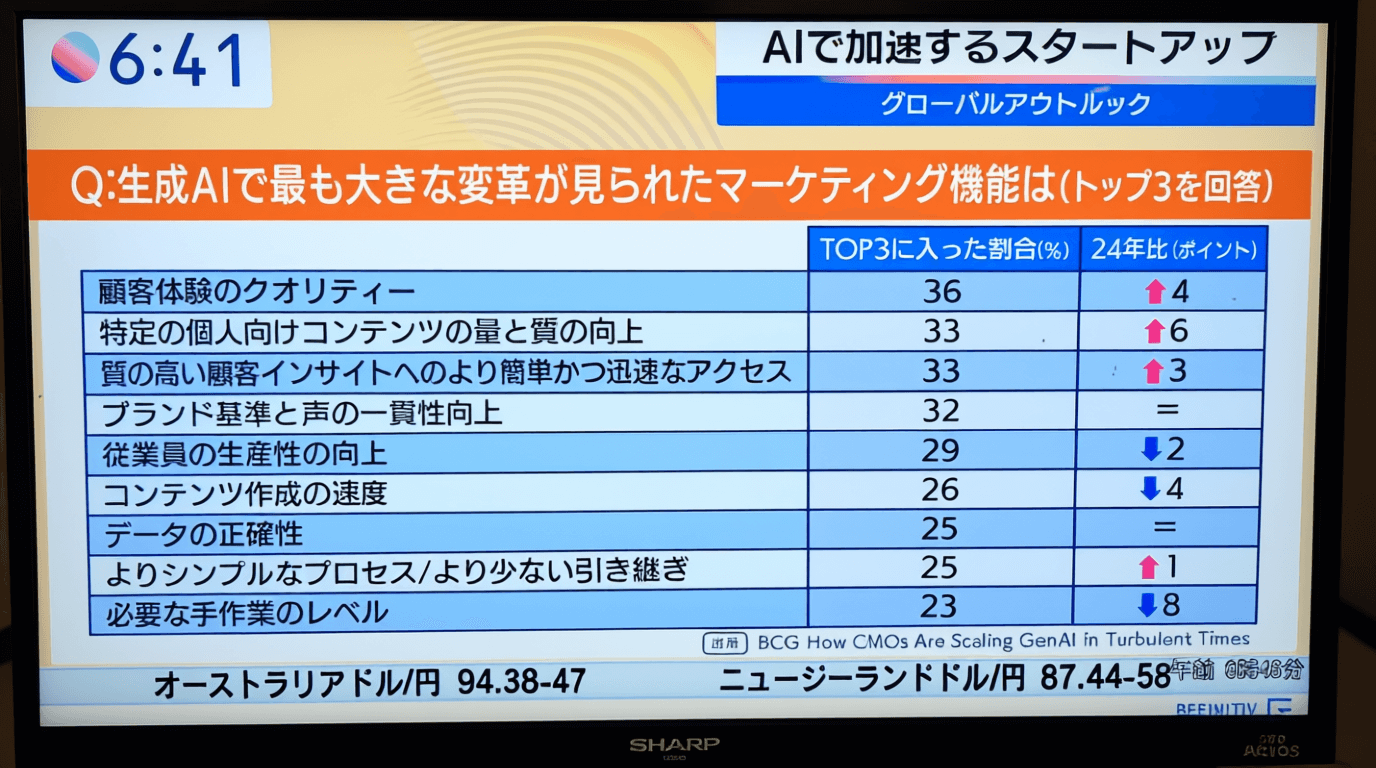

2024年の今、AIの使い方ってずいぶん変わりましたね。ボストンコンサルティンググループ(BCG)がCMOを対象にした最新の調査結果によると、面白い傾向が浮かび上がっています。

最近、AIの焦点が単純なコスト削減から、顧客に価値を届けることに完全にシフトしたことに気づきました。Kafkaiを運営している中でも、この変化はとても大きいと感じています。お客様が求めているのは、「安くて速い」だけではなく、「より良い体験」を求めるようになったんです。

BCGの調査によると、CMOたちが最も注目しているAIの活用領域は次の3つです。

- 顧客体験の質を高める(36%)

- パーソナライズされたコンテンツの質と量を高める(33%)

- 高品質な顧客インサイトをより早く手に入れる(33%)

特に注目すべきは、AIがリアルタイムで顧客の感情やニーズを読み取れるようになったことです。 SNSの投稿やカスタマーレビュー、サポートチャットなど、雑多なデータからAIが瞬時に意味のある洞察を引き出せるようになったんです。これにより、企業は「顧客が何を感じているのか」「何を求めているのか」をほぼリアルタイムで理解できるようになりました。

興味深いのは、この傾向が地域によって違うことです。 日本ではまだ「生産性向上」に注力している一方で、欧米企業はすでに顧客中心のアプリにAIを積極的に活用しています。この差は、今後の競争力を左右する重要なポイントになるかもしれません。

未来を見据えて:2028年のAI予測

では、これから3年後の2028年、AIはどのような姿になっているでしょうか?いくつかの重要なトレンドが見えてきています。

1. 自律的なAIエージェントの時代

McKinsey & Companyの最新レポートによると、AIは単純なタスクのツールから、複雑なプロセスを自分でこなせるエージェントへと進化しています。例えば、今のAIは「メールを書いて」と言われたらメールを書くだけですが、2028年のAIエージェントなら「新商品のローンチキャンペーンを実行して」と言われたら、市場調査から戦略立案、コンテンツ作成、広告配信、効果測定まで、すべてを自分でやってくれるようになるんです。

2. シームレスなマルチモダリティの実現

Gartnerが「2024年の戦略的テクノロジートレンド」で話題に上げた「Pervasive AI(浸透するAI)」。2028年までにはAIがテキストや画像、動画、音声など、さまざまな情報を区別せずスムーズに処理・生成できるようになる予測です。

例えば、お客さんの電話で話している間に表情を読み取って、過去の購入履歴も分析しながら、リアルタイムで最適な提案を出すようなAIシステムが実現するってことです。すべてを1つのAIでカバーするって、すごく便利ですよね。

3. 超パーソナライゼーションの規模拡大

マーケティングにおけるパーソナライゼーションは、まだ始まったばかりです。2028年には、AIがユーザー一人ひとりに合わせてコンテンツや製品、サービスをリアルタイムでカスタマイズして提供してくれるようになるでしょう。

ただの「こんにちは山田さん」のレベルじゃありません。ユーザーの好みや行動、今感じている気分まで考慮し、その瞬間に最適な体験を届けるんです。例えば、今の気分や状況に合わせたコンテンツを提案したり、行動パターンから予測して最適なサービスを提供したり――そのようなリアルタイムでの対応が当たり前になるんです。

4. 特化型AIモデルの台頭

今では、一般的な大規模言語モデルから、特定の業界に特化した小型で効率的なAIモデルへの移行が進んでいます。世界経済フォーラムの専門家によると、医療、法律、金融など各業界で、こうした業界専用のAIモデルが大幅に増えると予測されています。

こうした特化型モデルは、より高い精度とセキュリティを実現します。例えば医療分野では、患者のプライバシーをしっかり守りながら、一般的なAIでは達成できないほど正確な診断支援が可能になるでしょう。

5. 成熟した規制と倫理的枠組み

2028年までに、AIの開発や展開を管理するための包括的な規制枠組みが確立される予想されています。これは単なる制約ではなく、むしろAIの健全な発展を促進するための枠組みです。安全性やプライバシー、知的財産に関する明確なルールが導入されることで、企業はAIへの投資に安心できるようになり、消費者も信頼を持ってサービスを利用できるようになります。

例えば、大規模言語モデルの学習に必要なデータの知的財産権に関する裁判が起こっていることを、こちらの記事で紹介しました。

最後に、変革の波に乗るために

2022年から2028年までを見ると、AIの進化は大きな変化の始まりだと感じます。効率化ツールから価値を生み出すパートナーへ、さらには自律的なエージェントへと進化する流れは、もう止めることが出来ない未来になっています。

企業にとって大切なのは、この変化を恐れるのではなく、積極的に取り入れることです。特に日本企業は、生産性向上だけでなく、顧客に価値を届けるためにAIを活用する姿勢が求められています。

私自身もKafkaiを通じてAIコンテンツ生成の現場に携わっていますが、この変化のスピードには驚きつつあります。一方で、この時代は本当に面白いんですよ。2028年の世界では、今では想像もつかないような新しいビジネスや顧客体験が当たり前になっているでしょう。

準備はできていますか?未来はすぐそこまで来ていますよ。

この記事がよかったと思ったら、以下の記事もいかがでしょうか?